丝路新观察网5月17日电(梦野)目前,在吉尔吉斯斯坦的中国华人、华侨超过3万人,他们的子女有些已经成年,融入到当地社会,有一些孩子正在从幼儿园过度到学龄儿童。然而,因为文化、语言环境等影响,孩子的中文教育一直是他们长期纠结的问题。近日,丝路新观察报记者走访了比什凯克部分华人华侨家庭,发现学习中文的热情逐渐高涨,大家表示,学好中文,多掌握一门国际通用语言,等于为孩子们增添了一扇通往世界的窗口。

为孩子增添一扇通往世界的窗口

记者注意到,比什凯克华人华侨的孩子一般会说4、5种语言。如:中文、俄语、英语、吉尔吉斯语,有些甚至会说土耳其语、东干语。不过,他们的中文只停留在听说阶段,不会读写。

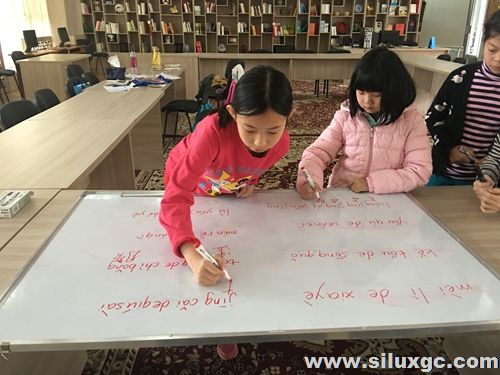

从2015年9月起,吉尔吉斯斯坦人文大学孔子学院开设中文教学点,专门派出两位老师负责华人、华侨子女的中文教育,解决了华人华侨孩子学中文的问题,深受家长们欢迎。

记者了解到,自从教学点开设以来,华人华侨家庭特别热情,孩子虽然不多,但老师一样得付出,她们用耐心和勤劳教孩子中文,了解中华文化的博大精深。孩子们对中文的兴趣很浓,也喜欢学习中文知识,一些过去没有从小给孩子创造学中文环境的父母深感延误了孩子的中文教育,尽量设法补救。

八年级的孙鹏飞每周要在中文教学点学习两天,虽然在与其他小朋友交流时仍然更喜欢用俄语,但他对学习中文更渴望。

见证中国发展 传承中华文化

在掌握居住国语言的基础上,懂中文让生活在吉尔吉斯斯坦的华人、华侨越来越认识到,孩子在今后的工作中如虎添翼。

作为“丝绸之路经济带”的沿线国家,近年来,落户吉尔吉斯斯坦的中资企业逐渐增多,学好中文,发展前景更加广阔。

在孔子学院的教学点,记者感受到,这些孩子对中国有着特珠的感情,说起自己的爷爷奶奶外公外婆,每个人都有一长串有意思的故事跟大家分享,说起曾去过的中国大城市更是充满了快乐和骄傲。他们对中国的感情一半也缘于父母,他们的父母至少有一方是中国人,是当地第一代或者第二代华人。大部分人在吉尔吉斯斯坦企业中工作或者做生意,有了绿卡。

能在异国他乡学好中文相当不易:没有语言环境,不具备良好的硬件设施和充足的师资。记者注意到,为了解决这些华人华侨子女的就学问题,吉尔吉斯斯坦人文大学孔子学院及中国驻吉尔吉斯大使馆协调,使得华人华侨班可以使用当地最大国家图书馆的两间教室。

做中吉两国沟通交流的桥梁

从被动学习到到主动学习,在吉尔吉斯生活了18年的中国陕西青年刘亚军向丝路新观察记者讲述了他们家庭学习中文的故事。

1998年来吉尔吉斯斯坦发展的刘亚军在当地娶了东干族女子,婚后育有3个孩子,最大的刘凯瑞今年9岁,老二刘凯琦7岁,最小的孩子也3岁了。受家庭环境的影响,孩子语言环境很好,懂中文、俄语和东干语,却不认识几个汉字。为了让孩子学习中文,刘亚军的爱人放弃家务,和他的两个孩子每周三天学习中文。

刘亚军说:“让孩子学好中文和继承中华文化是我们一直努力的目标。两个孩子现在比什凯克上学,我们以前没有学习中文的场所,现在有老师教孩子中文了,我们不会失去这个,让他们学习中文和接受中华文化熏陶。”

“他们在学校学习中文的同时,回来在家收看中国卫星电视,阅读中文书籍等,对中国的感情就会越来越深。”刘军亚说。

为了帮助学生学好中文,刘军亚还给中国给教学点的学生专门订购了中文教材,从中国托运至比什凯克。当记者问及时,刘亚军笑着说:“我们家老婆儿子三个人都学中文,给老师添麻烦了,我买也是应该的。”

在这个教学点上学的孩子们很懂事,每一堂课都很认真。学校老师孟群向记者表示,“学生听讲很入神,我们做老师也很高兴。”

在吉尔吉斯斯坦从事旅游文化工作的华人刘女士认为,对中国和中华文化的情感,以及中文的家庭环境都将感染孩子,促使中华文化在他们心中植根。孩子们虽然没有一直生活在中国,但一直生活在崇尚中华文化的氛围中。她认为,中文学习很重要,它可以让孩子们知道自己的“根”在哪里,有一种归属感。

孟群说:“在海外出生的孩子能在当地学好母语,了解当地的历史、文化已经很重要。孔子学院建立的华人华侨中文教学点,将为孩子们创造良好的学习环境,我相信,这些孩子,能为吉国和中国的沟通交流发挥桥梁作用。”

上一篇:吉尔吉斯斯坦确定欧亚经济联盟吉国部分边境线过境站

下一篇:贾拉拉巴德州一村庄出现山体滑坡 13户居民转移