华侨华人组织:1995-2009年,从创立到衰败

这一时期,在中亚及俄罗斯的华侨华人组织,众多是“昙花一现”。究其历程,可觅如下轨迹:

商(协)会:多像是微信中的朋友圈

创建时,在朋友圈商议,立一杆旗,大家在各种商业领域共同受益,就建立起了各式各样的华侨华人组织,各类商(协)会、同乡会、华侨或华商联合会等,以下简称“商(协)会”。其商(协)会创立的初衷,是以创立商(协)会核心人物的个体、小集体的利益为目的,大多没有建立扩大会众的合理机制,如决策、管理、监督的有效机制。

丧会:为被害华人送葬

通过为华人办几件好事情获得声誉,比如对个别事件的维权、为国外个别落难的华人提供了帮助,为商(协)会来创造影响力,使商(协)会在国外的华人中间甚至被中国驻外的使领馆所认同,并赢得声誉和支持。其中最有代表性,最典型的事件就是为国外被害华人送葬,办“丧事”!

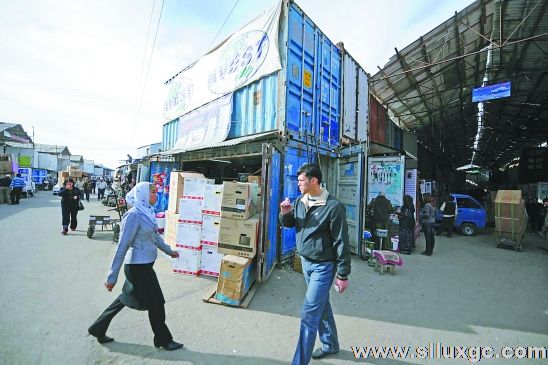

在中苏恢复经贸关系的开始,大约在1995年前后,中国人开始大规模向前苏联国家涌入。其中俄罗斯远东地区就是对中国开放较早、号称中国与前苏联边贸活动的“登陆港”。当时,边境民间买卖基本都是易货和现金,抢劫伤人事件频发,因恶性事件丧命的华人华商已成家常便饭,俄罗斯警察局的太平间被害华人的尸体太多都无力存放。

1996年在俄罗斯远东地区成立的“海参崴华人商(协)会”,是境外最早的华商(协)会组织之一,也是后来有名的俄罗斯远东华人华侨联合会的参与者。当时整个远东地区,只有哈巴罗夫斯克有中国领事馆,无法及时处理整个地区的涉华事件。海参崴华人商(协)会成立以后,针对解决尸体运送回国之事,做了许多工作。由于那时中俄经贸领域法律法规的相对滞后,包括对尸体确认身份、认领人资格、认领程序、法检程序、运输工具、消毒检疫、海关出境等方面,对专门进行的法律程序和流程都需要认定。海参崴华人商(协)会多次出面为被害华人在境外出殡,运尸体回国,替被害人家属完成了他们无法做到的事情,受到了中国使领馆的认可,受到了境外华人的广泛称赞。特别是通过对被害同胞的出殡活动,增加了商(协)会的凝聚力和影响力,包括当地的警察部门,也与商(协)会建立起了稳定的关系。其中最著名的是1999年于俄罗斯海参崴的“苏磊”事件。苏磊本人是1991年去俄罗斯的出国留学生,由于语言好,做生意努力,成为海参崴有名的华商。他也是海参崴华人商(协)会的创始人之一,其创立的金凤饭店、建材公司、运输公司等都获得了商业上的成功。加上苏磊本人性格刚烈,乐于助人,嫉恶如仇,在海参崴的华人当中很有威望。看到自己和华人企业受人欺负或者威胁,苏磊甚至出资创立了华人第一家保安公司。但保安公司刚刚成立不足二个月的1999年末,苏磊被枪击杀害。

“苏磊”被害的消息传来后,整个海参崴的华人华侨义愤填膺,大家奔走相告。在苏磊出殡的当天,当地华人的许多商店摊位都关闭了,大家拿着花圈、带着白花参加仪式。运送遗体的车队和人群绵延几公里,当地许多俄罗斯人都来默默为苏磊送行,以示对社会黑恶势力的抗议。在出殡仪式上,俄罗斯当地政府官员、中国使领馆代表、商(协)会代表、俄罗斯和华人民众代表,共同表达对死者的哀悼。大家谴责凶手的罪恶,共同呼吁争取和保护华人权益。俄罗斯的政府官员也承诺调动所有力量抓捕凶手,全力打击当地的黑恶势力,为当地华人提供安全的生活和工作环境。

此事件,对俄罗斯海参崴社会的触动很大,甚至惊动了莫斯科高层。在此以后,俄罗斯海参崴针对华人的恶性事件大幅度减少,当地华人的觉悟也得到了提高。几乎所有的华人商(协)会,在通过一些“办丧事”“维权类”性质的具体事件的过程中,扩大了商(协)会的影响,巩固了该商(协)会的地位。

伤会:因内部矛盾而 “伤感”离去

由于组织管理制度不严密,决策机制不健全,一些商(协)会很容易成为部分负责人“为己谋利”的招牌和工具,包括商(协)会的财务支出也不规范。这些都造成商(协)会内部的其他成员的不解和反感。特别是那些出钱出力较多,好打抱不平的会员,更是会与商(协)会负责人矛盾重重,最终落得大家原本是一帮朋友,最终“伤感”离去。这些方面的例子不胜枚举!

散会:主要有三个原因

商(协)会的解散,一是管理不规范,内部矛盾加剧。商(协)会的正副会长们,每个人都有自己的事业,商(协)会是副业。在那时期,中国人的生意基本上都不规范,生意上的合伙人之间都没有几家搞明白的,个人的主业都做不好,何况在一个这么多人联合体、作为副业的商(协)会了。大家成立和参加商(协)会,更看重是商(协)会的名头,但多疏于管理;商(协)会内部权利纷争不断,自然问题丛生;

二是“失魂”。商(协)会的创立和决策,必需要有一个灵魂级的会长人物。会长要具备良好的品德和较强的实力,方可服众。但从实际情况来看,由于成立商(协)会时,是因为面对恶劣的商业环境,急需抱团取暖,病急乱投医、“事急乱投会”。实际上创始人之间,会众之间,大家并不太了解,对商(协)会的理解也很模糊。大家一起在商(协)会打交道多了,包括会长副会长在内的主要成员,每个人自身的缺点肯定会逐渐暴露出来。加上商(协)会缺乏透明化管理,误解渐生。最重要的是:会长的任期、任免机制不明确,一旦当上会长,就不下来了。会众内部里其他有能力的人无法施展,商(协)会失去了新陈代谢的功能,人心自然涣散,商(协)会内部合得来一帮,合不来的另一帮,接下来就是朋友圈的散会。

三是资金断流。几乎所有的商(协)会,其支出规模不大,每个月二三千至七八千美元不等,主要是招待和大家一起聚会及年末节假日的对外费用。费用来自会长们、会员们的会费和其他个人捐赠,商(协)会本身没有稳定的收入。基于如上原因,商(协)会内部分歧,凝聚力下降会员流失,影响力越来越小,资金来源越来越少,甚至断流。最不想散会的就是会长,就是余下会长这个光杆司令,往往还会僵持。但在国外经济长期动荡和市场不稳,各行各业长江后浪推前浪,会长要想保住自己的生意和实力,而且还要兼顾好商(协)会工作,更不现实。会长本人无力或者无望维持,继而旗倒散会者不少。

僵会:无实际内容而陡有虚名

有一些似乎还存在的华人商(协)会,实际是没有多少会众,有的甚至就没什么会众,也谈不上什么信誉。这些商(协)会,现在很少有活动,有的根本就没有活动,实际上就是名存实亡,就剩几个会长、副会长,还有就是自己刻的那个“会章”。在这些人中,还可以对初来乍到的中国人,也可以回到祖国怀抱去“忽悠”同胞。他们往往把“商(协)会”当生意做,而且居然屡试不爽。

虽然这样的商(协)会在华人圈早已“僵亡”,但其避开国外“本土”,继续打着商(协)会的名义,努力结交几个国内官员,再拉几个国外官员当“托儿”,摆场子,搞障眼法,居然能够在国内外相关政府部门如鱼得水。或许,大家也明白,但往往视其为小事。国内的官员们来一趟也不容易,再加上时间短、行程紧,也不大可能看全;另一方面,国外多数华侨华人,往往不主动、不积极,也有不少人不得消息,当然也就很少参予相关活动。如此,政府一些相关部门的工作质量,自然要大打折扣了。这也使不少华侨华人,甚有不解和埋怨。

总之:大约从1995年开始,经过近15年左右的起步、发展,到2009年前后,曾经辉煌过的在中亚及俄罗斯的许多华人商(协)会,由于缺乏明确的会则、会章和法律基础,缺乏“会众基础”,甚至有的还具有一定的“排他性”,故其短盛而衰。(作者:孙立)(未完待续)

上一篇:中亚及俄罗斯华侨华人组织的积极作用和先天不足

下一篇:华侨华人组织:2010-2015年,整合与发展